Spiagge da raggiungere in bici, meraviglie da scoprire, ecosistemi da proteggere, tutto l’anno, lungo la futura ciclovia Tirrenica.

Spiagge

Cosa sarebbe un mare senza una spiaggia? Al termine di un temporale o all’avvicinarsi di un tramonto, tra un bagno rinfrescante e una passeggiata sul bagnasciuga. Che sia in piena estate o d’inverno. Profumi e cantilene che portiamo dentro una generazione dopo l’altra. Diversi itinerari in bici lungo la futura ciclovia Tirrenica ci permettono di avvicinare la meraviglia dei granelli di sabbia.

Quando scendiamo verso la linea di costa, entriamo in un mondo antico come le stesse terre emerse: il luogo primordiale dell’incontro tra gli elementi della terra e dell’acqua, un luogo di compromesso, conflitto ed eterno mutamento.” (Rachel Carson)

I litorali sabbiosi e le dune ad essi associate sono ambienti fragili, perchè i forti gradienti ambientali e le generali condizioni limitanti che li caratterizzano rappresentano un forte ostacolo per l’insediamento della vegetazione. Le piante che colonizzano i sistemi dunali costieri devono perciò essere capaci di vivere in condizioni estreme e in apparenza insostenibili.

Allo stato di conservazione degli habitat costieri dunali è strettamente legato quello di altri habitat di estrema importanza, come le aree umide retrodunali, le lagune e i laghi costieri, le foci dei fiumi, ma anche le praterie di Posidonia oceanica. Tutti ambienti che, oltre al valore strettamente ecologico, hanno notevole valore economico diretto e indiretto, per i servizi che svolgono.

(Isola di Lipari, dalla collezione fotosferica Tirrenica360... )

Negli ultimi 50 anni il fenomeno del degrado e della perdita degli ambienti dunali ha interessato tutti i Paesi dell’Unione Europea ed è stato particolarmente intenso in quelli che si affacciano sul Bacino del Mediterraneo, considerato uno dei global biodiversity hotspots, individuati sulla base della ricchezza di specie e del tasso di perdita di habitat.

Il Mediterraneo è un centro eccezionale di biodiversità, ma anche un’area popolata da più di 450 milioni di abitanti e soggetta a intense attività antropiche. In questo contesto gli ambienti delle coste sabbiose sono sottoposti a molteplici forme di pressione antropica, associate soprattutto allo sviluppo turistico.

In Italia, almeno fino al XIX secolo, questi ecosistemi erano quasi sempre sfuggiti alla distruzione diretta, poiché le attività antropiche sulle coste erano rimaste concentrate per secoli presso le foci dei fiumi o entro baie protette. Successivamente, durante il XX secolo, i litorali sabbiosi sono stati sottoposti a numerose minacce, dal momento che il turismo balneare di massa e l’urbanizzazione sono enormemente aumentati.

La costante crescita d’interesse per lo sfruttamento turistico dei litorali determina continue costruzioni/ampliamenti degli impianti per la balneazione, di strade e parcheggi, di accessi alle spiagge, spesso non inseriti in un piano regolatore. Urbanizzazione diffusa e incontrollata, costruzione di infrastrutture turistiche, attraversamento delle dune con mezzi a motore, calpestio dei bagnanti, campeggi abusivi, abbandono di rifiuti solidi, pulizia meccanica delle spiagge, introduzione di piante esotiche a scopo ornamentale, a ci si aggiungono drenaggi, opere artificiali di difesa costiera, estrazione di materiali, ecc..

(Santa Marinella, dalla collezione fotosferica Tirrenica360... )

Dal secondo dopoguerra gli insediamenti antropici si sono infatti diffusi ampiamente, e spesso in modo del tutto incontrollato, arrivando ad interessare anche l’intera fascia costiera. Come conseguenza di ciò in gran parte delle coste italiane l’urbanizzazione, nei suoi molteplici aspetti, ha ormai completamente alterato o del tutto eliminato il paesaggio dunale. In corrispondenza dei settori costieri, dove l’intensità della pressione antropica è molto elevata, la vegetazione spontanea è spesso completamente scomparsa e le conseguenze sull’ecosistema possono diventare irreversibili.

In questi ultimi anni è maturato nell’opinione pubblica un forte sentimento di deprivazione rispetto al pieno godimento dei beni comuni quali le spiagge e il mare lungo le coste italiane, anche a causa di un uso eccessivo dello strumento della concessione esclusiva e della mancanza di controlli adeguati da parte degli enti locali sulle effettive modalità di gestione delle concessioni, in assenza di una legislazione uniforme a livello nazionale.

Il lungomare italiano è pressoché ovunque diventato un lungo-muro, fisico o ideale: mura e cancelli per chilometri imprigionano il mare e le spiagge, li sottraggono al territorio, ai cittadini, anche solo alla vista e li consegnano allo sfruttamento economico di pochi.

La tutela degli ecosistemi costieri e del paesaggio è stata posta in molti casi in secondo piano rispetto alle logiche del massimo sfruttamento commerciale con risultati disastrosi in termini di erosione e biodiversità.

Il diritto delle comunità di accedere liberamente al mare rappresenta un diritto fondamentale su un bene comune in grado di produrre benessere e salute pubblica per i cittadini, già duramente provati dalla crisi sociale ed economica.

Fotoracconto

(alcune spiagge incontrate in bici lungo il Tirreno)

Vedete lì, dove l’acqua arriva… sale sulla spiaggia poi si ferma… ecco, proprio quel punto, dove si ferma… dura proprio solo un attimo, guardate, ecco, ad esempio, lì… vedete che dura solo un attimo, poi sparisce, ma se uno riuscisse a fermare quell’attimo… quando l’acqua si ferma, proprio quel punto, quella curva… è quello che io studio. Dove l’acqua si ferma.

— E cosa c’è da studiare?

— Be’, è un punto importante… a volte non ci si fa caso, ma se ci pensate bene lì succede qualcosa di straordinario, di… straordinario.

— Veramente?

Bartleboom si sporse leggermente verso la donna. Si sarebbe detto che avesse un segreto da dire quando disse

— Lì finisce il mare.

Il mare immenso, l’oceano mare, che infinito corre oltre ogni sguardo, l’immane mare onnipotente – c’è un luogo dove finisce, e un istante – l’immenso mare, un luogo piccolissimo e un istante da nulla.(Oceano mare, Baricco)

Percorsi in bici

Elenco dei percorsi in bici alla scoperta delle spiagge lungo la futura ciclovia Tirrenica. Aiutateci ad arricchirlo con nuove proposte.

- Vecchiano e Bocca di Serchio nel Parco di San Rossore segue…

- Parco costiero della Sterpaia segue…

- Cala Violina nelle Bandite di Scarlino segue…

- Riserva Diaccia Bortona a Grosseto segue…

- Golfo di Baratti a Piombino segue…

- Spiaggia di Collelungo nel Parco della Maremma segue…

- Sabaudia nell’agro pontino segue…

- Sperlonga e Serapo nel Parco Riviera di Ulisse

- L’elenco completo degli itinerari tirrenici che lambiscono le spiagge segue…

(Saline di Tarquinia, dalla collezione fotosferica Tirrenica360... )

Spiagge

Immense ed assolate

Spiagge già vissute

Amate e poi perdute

In questa azzurrità

Fra le conchiglie e il sale

Tanta la gente che

Ci ha già lasciato il cuore(Renato Zero)

Approfondimenti

> Quanti simboli, quante memorie, quanti ricordi fioriscono con la vicinanza del mare? Siete anche voi affascinati dai segni che il tempo e lo spazio hanno disseminato lungo il percorso? Aiutateci ad arricchire questo capitolo, perchè le storie tornino a parlare.

Tesori da scoprire

Testo elaborato da:

- Gli habitat delle coste sabbiose italiane: ecologia e problematiche di conservazione, ISPRA 2015 segue…

- La situazione e i cambiamenti in corso nelle aree costiere italiane, Legambiente 2023 segue…

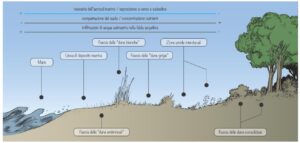

Le spiagge e le dune costiere sono forme di accumulo di materiale sabbioso, costituitesi principalmente per azione eolica. Si tratta di un ambiente di transizione e di scambio per eccellenza, per di più altamente dinamico, alla cui morfologia contribuiscono moltissimi fattori. I sedimenti, di origine sia alluvionale che marina, sono continuamente sottoposti all’azione combinata di molteplici agenti fisici, chimici e biologici, fondamentali per la genesi e la strutturazione delle dune. Il continuo rimodellamento è soggetto a meccanismi evolutivi a breve, medio e lungo termine. Gli agenti che ne determinano le transizioni temporali sono di natura geologica e geomorfologica (peculiarità delle rocce da cui derivano i sedimenti delle spiagge, apporto fluviale e azione delle maree), climatica (venti, irraggiamento solare, moto ondoso) e biologica (attività degli organismi che vivono in questi ambienti).

Una delle caratteristiche più importanti di questo ambiente sono i forti gradienti ambientali, poiché dalla linea di riva, verso l’interno, si osservano notevoli e rapidi cambiamenti dei fattori abiotici. L’aerosol marino e gli effetti del vento e della salsedine diminuiscono progressivamente d’intensità andando dal mare verso l’entroterra, mentre la quantità di materia organica, di umidità e di nutrienti nel suolo hanno un andamento opposto

Le specie vegetali delle dune (definite psammofile da psammos = sabbia) hanno un ruolo fondamentale nell’edificazione, nella stabilizzazione e nell’evoluzione geomorfologica dei sistemi dunali costieri. La vegetazione esercita infatti un’azione di ostacolo al trasporto eolico, favorendo l’accumulo dei sedimenti sabbiosi e impedendo il loro continuo avanzamento verso l’entroterra.

Allo stato di conservazione degli habitat costieri dunali è strettamente legato quello di altri habitat di estrema importanza, come le aree umide retrodunali, le lagune e i laghi costieri, le foci dei fiumi, ma anche, in ambiente sommerso, le praterie di Posidonia oceanica, tutti ambienti che, oltre al valore strettamente ecologico, hanno notevole valore economico diretto e indiretto, per i servizi che svolgono.

(foce del Mignone, dalla collezione fotosferica Tirrenica360... )

Minacce

I litorali sabbiosi e le dune ad essi associate sono ambienti fragili, perchè i forti gradienti ambientali e le generali condizioni limitanti che caratterizzano i litorali sabbiosi rappresentano un forte ostacolo per l’insediamento della vegetazione. Le piante che colonizzano i sistemi dunali costieri devono perciò essere capaci di vivere in condizioni estreme e in apparenza insostenibili.

Le specie vegetali delle dune sono dotate di adattamenti fisiologici e morfologici particolari, che permettono loro di crescere sulle sabbie e sopravvivere in un ambiente così limitante. La presenza di adattamenti morfologici e fisiologici così complessi e quindi di una specializzazione così spinta fa sì che le specie che vivono in questi ambienti spesso non siano in grado di sopravvivere in condizioni ambientali diverse. Si tratta quindi di specie con elevatissima specificità ecologica. Se tali ambienti, già fortemente minacciati, dovessero scomparire, scomparirebbero anche queste specie, con conseguenze difficilmente reversibili.

Gli ecosistemi dunali costieri sono ambienti di transizione tra terra e mare ed osservatori preziosi per i ricercatori che svolgono studi sugli effetti ecologici dell’uso del suolo e del riscaldamento climatico su comunità e specie vegetali e animali. La loro collocazione di avamposto tra fondali marini e pianure o rilievi della terraferma, rende infatti questi ecosistemi esposti a rapidi cambiamenti strutturali e funzionali causati da disturbi naturali e antropici, che spesso si verificano nell’arco di pochi anni.

Il Mediterraneo è un centro eccezionale di biodiversità, ma anche un’area popolata da più di 450 milioni di abitanti e soggetta a intense attività antropiche. In questo contesto gli ambienti delle coste sabbiose sono sottoposti a molteplici forme di pressione antropica, associate soprattutto allo sviluppo turistico.

(Serapo a Gaeta in TirrenicaExtra, dalla collezione fotosferica Tirrenica360... )

Proprio per tutelare gli ecosistemi costieri nel loro complesso, con tutte le specie animali e vegetali che li abitano, a livello europeo la Direttiva 92/43/CEE (dalla quale si è originato il processo di costruzione della rete di aree protette Natura 2000) include nelle liste di habitat da conservare moltissimi habitat tipici delle dune costiere dei litorali europei.

Negli ultimi 50 anni il fenomeno del degrado e della perdita degli ambienti dunali ha interessato tutti i Paesi dell’Unione Europea ed è stato particolarmente intenso in quelli che si affacciano sul Bacino del Mediterraneo, considerato uno dei global biodiversity hotspots, individuati sulla base della ricchezza di specie e del tasso di perdita di habitat.

In Italia gli habitat costieri di interesse comunitario sono attualmente tra i più minacciati a scala nazionale (dune marittime delle coste mediterranee, scogliere marittime e spiagge ghiaiose, paludi e pascoli inondati mediterranei), con il 40% in stato di conservazione inadeguato e il 46,7% in stato di conservazione cattivo.

In Italia, almeno fino al XIX secolo, questi ecosistemi erano quasi sempre sfuggiti alla distruzione diretta, poiché le attività antropiche sulle coste erano rimaste concentrate per secoli presso le foci dei fiumi o entro baie protette. Successivamente, durante il XX secolo, i litorali sabbiosi sono stati sottoposti a numerose minacce, dal momento che il turismo balneare di massa e l’urbanizzazione sono enormemente aumentati.

(Lido di Camaiore, dalla collezione fotosferica Tirrenica360... )

La costante crescita d’interesse per lo sfruttamento turistico dei litorali determina continue costruzioni/ampliamenti degli impianti per la balneazione, di strade e parcheggi, di accessi alle spiagge, spesso non inseriti in un piano regolatore. Urbanizzazione diffusa e incontrollata, costruzione di infrastrutture turistiche, attraversamento delle dune con mezzi a motore, calpestio dei bagnanti, campeggi abusivi, abbandono di rifiuti solidi, pulizia meccanica delle spiagge, introduzione di piante esotiche a scopo ornamentale, a ci si aggiungono drenaggi, opere artificiali di difesa costiera, estrazione di materiali, ecc..

Dal secondo dopoguerra gli insediamenti antropici si sono infatti diffusi ampiamente, e spesso in modo del tutto incontrollato, arrivando ad interessare anche l’intera fascia costiera. Come conseguenza di ciò in gran parte delle coste italiane l’urbanizzazione, nei suoi molteplici aspetti, ha ormai completamente alterato o del tutto eliminato il paesaggio dunale. In corrispondenza dei settori costieri, dove l’intensità della pressione antropica è molto elevata, la vegetazione spontanea è spesso completamente scomparsa e le conseguenze sull’ecosistema possono diventare irreversibili.

(Rio 3 denari, dalla collezione fotosferica Tirrenica360... )

L’attraversamento delle dune da parte di bagnanti e motoveicoli provocano la perturbazione degli equilibri che regolano la formazione delle dune costiere. Un calpestio non molto intenso agisce favorendo in particolare le specie annuali, che riescono a germinare e a compiere il loro ciclo vitale più velocemente, a scapito delle specie perenni che, al contrario, hanno bisogno di tempo per lo sviluppo dell’esteso sistema radicale che le caratterizza e che aiuta a stabilizzare il substrato sabbioso.

La pulizia e lo spianamento della spiaggia e dell’avanduna effettuati con mezzi meccanici, finalizzata allo sfruttamento turistico dell’arenile e alla pulizia necessaria per il costante accumulo di rifiuti solidi, altera la morfologia della spiaggia, determina la totale rimozione delle comunità vegetali pioniere e, venuta meno la loro azione protettiva, danneggia anche gli habitat retrostanti. Il livellamento oltre ad alterare profondamente la morfologia, distrugge estese porzioni di vegetazione dunale, interrompendo la continuità della zonazione costiera e, in molti casi, determinando la completa scomparsa delle comunità vegetali.

(Golfo di Baratti, dalla collezione fotosferica Tirrenica360... )

Opere di difesa

Il tema delle coste sembra essere affrontato ancora con una concezione di “difesa” ormai decisamente superata e fatta di opere rigide contro l’erosione, come scogliere artificiali, pennelli frangiflutti e dighe marine che, come provato su molti litorali, modificano inevitabilmente le correnti marine e spostano semplicemente il problema su altri tratti costieri. Si tratta di soluzioni temporanee che necessitano di ulteriori interventi, e finanziamenti, nel giro di pochi anni. Questo anche per via dell’assenza di un coordinamento sulle azioni da intraprendere o di studi approfonditi delle dinamiche sui territori costieri, senza alcuna verifica successiva dei risultati prodotti.

Molto spesso, come purtroppo accade per il dissesto idrogeologico, ci ritroviamo a parlare di progetti per decine o centinaia di milioni di euro senza andare a sradicare i problemi che generano l’erosione costiera: l’impoverimento dei suoli nelle fasce collinari e montane dovute ad attività produttive ed estrattive, che impediscono un apporto naturale di sedimenti a mare; la presenza di infrastrutture e la cementificazione delle aree fluviali, che provocano uno scorrimento delle acque superficiali troppo veloce (e spesso con conseguenze drammatiche in caso di piogge eccezionali); la creazione di invasi artificiali; l’ampliamento di aree urbane e la saldatura di centri di medie dimensioni che hanno portato all’edificazione e artificializzazione delle coste stesse.

(Vecchio Faro di Fiumicino, dalla collezione fotosferica Tirrenica360... )

La pianificazione e la gestione di aree particolarmente esposte ai fenomeni erosivi devono invece essere orientate a creare spazi per l’esplicarsi naturale delle dinamiche marine e a ridurre o evitare i possibili danni diretti ai beni esposti a eventi meteo-marini. Al contempo, rappresentano un’opportunità di riqualificazione delle strutture balneari per il rilancio del turismo marino-costiero e per l’incremento della sua sostenibilità, non solo ambientale, ma anche economica e sociale.

Le misure per la riduzione della vulnerabilità e del rischio costiero includono la conservazione delle morfologie costiere nelle aree meno interessate da processi di antropizzazione, la ricostituzione di elementi di naturalità e dell’apparato morfologico e vegetazionale del cordone dunoso – laddove possibile – nelle zone urbanizzate, la pedonalizzazione dei lungomare, per consentire la continuità tra l’arenile e l’edificato retrostante, il trasferimento del traffico veicolare su tracciati alternativi, il mantenimento e, quando possibile, il ripristino dei varchi tra l’entroterra e il mare.

Concessioni

L’accesso alla spiaggia è, in teoria, un diritto sancito da Leggi dello Stato, ma troppo spesso negato. La legge non solo garantisce l’accessibilità all’ultimo lembo di spiaggia, ma vieta tassativamente qualunque richiesta di denaro per consentirne l’accesso.

In Italia non esiste una norma nazionale che stabilisca una percentuale massima di spiagge che si possono dare in concessione. Alcune Regioni sono intervenute fissando valori limite, ma poche sono quelle che hanno attuato provvedimenti davvero incisivi e con controlli a tutela della libera fruizione. In alcune regioni quasi il 70% delle spiagge è occupato da stabilimenti balneari. Talvolta rimangono liberi solo pochi metri spesso alle foci di torrenti o, peggio ancora, di canali, in aree degradate. Alcuni degli stabilimenti più esclusivi e cari pagano cifre irrisorie a fronte di guadagni enormi, altri hanno le concessioni scadute da tempo, ma continuano a occupare con muri e ombrelloni. In gran parte delle aree costiere di regioni come Lazio e Campania, si assiste a situazioni incredibili, in cui l’illegalità diffusa non permette ai cittadini di usufruire gratuitamente delle spiagge, vengono installate cancellate che impediscono l’accesso ad ampie porzioni di costa. Ad Ostia, porzione litoranea del Comune di Roma, si trova una delle situazioni più eclatanti in Italia: 61 stabilimenti su 13,8 km di costa. Per 3,45 km nel tratto più urbano è stato costruito un muro che rende impossibile persino vedere il mare, oltre che accedervi.

L’affidamento delle concessioni balneari stabilito tramite bandi di gara non è più rinviabile. Ogni anno si susseguono studi e ricerche sul numero di concessioni per stabilimenti balneari che mostrano dimensioni e risultati diversi. Una situazione inammissibile se si pensa di risolvere veramente le questioni di gestione dei litorali italiani. Quello della trasparenza e completezza dei dati è un problema serio, soprattutto perché riguarda aree che, ricordiamolo, appartengono al demanio dello Stato.

(lungomare di Ostia, dalla collezione fotosferica Tirrenica360... )

In questi ultimi anni è maturato nell’opinione pubblica un forte sentimento di deprivazione rispetto al pieno godimento dei beni comuni quali le spiagge e il mare lungo le coste italiane, anche a causa di un uso eccessivo dello strumento della concessione esclusiva e della mancanza di controlli adeguati da parte degli enti locali sulle effettive modalità di gestione delle concessioni, in assenza di una legislazione uniforme a livello nazionale.

Il lungomare italiano è pressoché ovunque diventato un lungo-muro, fisico o ideale: mura e cancelli per chilometri imprigionano il mare e le spiagge, li sottraggono al territorio, ai cittadini, anche solo alla vista e li consegnano allo sfruttamento economico di pochi.

La tutela degli ecosistemi costieri e del paesaggio è stata posta in molti casi in secondo piano rispetto alle logiche del massimo sfruttamento commerciale con risultati disastrosi in termini di erosione e biodiversità.

Il diritto delle comunità di accedere liberamente al mare rappresenta un diritto fondamentale su un bene comune in grado di produrre benessere e salute pubblica per i cittadini, già duramente provati dalla crisi sociale ed economica.

Queste istanze sono state scarsamente rappresentate fino ad oggi ai diversi livelli di governo, avendo escluso le associazioni ambientaliste e di tutela dei consumatori dai tavoli istituzionali in materia di concessioni balneari, riservando la trattazione di questa materia al solo ambito dello sviluppo economico.

L’affidamento per legge della gestione del demanio marittimo alle regioni e poi ai comuni senza un idoneo stanziamento di risorse, ha prodotto quale risultato la difficoltà a gestire quella parte di territorio così vulnerabile, con un dirottamento sempre crescente nell’affidamento ai privati di servizi pubblici essenziali quali la pulizia e il salvamento, trasformando l’istituto della concessione per servizi alla balneazione in una sorta di diritto proprietario esclusivo, peraltro tramandabile di padre in figlio, in violazione della legge italiana ed europea.

Da Marelibero segue…

Concerti

La polemica sui concerti in spiaggia offre lo spunto per raccontare la fragilità degli ambienti costieri.

“Le spiagge e le dune sabbiose costiere rappresentano senz’altro, su scala mondiale, uno degli ambienti naturali più interessanti dal punto di vista ecologico e paesaggistico, ma costituiscono

nello stesso tempo ecosistemi tra i più vulnerabili e più gravemente minacciati. Il fenomeno del degrado e perdita del paesaggio dunale ha interessato praticamente tutti i Paesi costieri dell’Unione Europea, in particolare le coste del Mediterraneo. In Italia le tipologie di habitat che mostrano il peggior stato di conservazione sono proprio le dune marittime interne e gli habitat costieri.” (dal rapporto di Parchi Lazio)

Dune e pinete

Sui litorali in buono stato di conservazione si può riconoscere una ben definita zonazione (o sequenza) della vegetazione in cui si susseguono comunità vegetali con ben definiti caratteri floristici, fisionomici, strutturali ed ecologici. Lungo la zonazione dunale costiera troviamo i seguenti habitat: spiaggia emersa, dune embrionali e della duna non consolidata, versante interno della duna non consolidata e della duna fissa. segue…

Colonie marine

Tra gli oggetti che costellano le nostre coste, vi sono le colonie marine, un importante patrimonio edilizio – violentato dai fatti economici e dalla speculazione edilizia del secolo scorso – che in Italia rappresenta l’esplosione del fenomeno del turismo balneare ad opera del Fascismo. Erano anni in cui in Francia e in Inghilterra si conferiva, soprattutto agli edifici pubblici, un’impronta uniforme, mentre in Italia si scatenava la fantasia dei progettisti per rendere le colonie un punto di osservazione molto particolare. segue…

Spiagge e cinema

La spiaggia non è solo un territorio fisico e geografico, ma soprattutto un vero e proprio topos nel quale si possono rispecchiare in forme più o meno evidenti le caratteristiche sociali, antropologiche e identitarie di un popolo. segue…

Boom e Sorpasso

> Con il film “il Sorpasso” il grande pubblico scopre negli anni ’60 la bellezza della costa tirrenica tra la provincia di Livorno e Grosseto. Le strade invase dalle quattroruote, le spiagge brulicanti, i locali notturni, Castiglioncello e Viareggio templi dell’evasione, del tempo libero e gaudente. Passati 50 anni ed esauritasi la spinta dell’automobile, è ora il tempo di rilanciare la bicicletta anche in Italia? segue...

Mare d’inverno

Pedalando in compagnia dei mari d’inverno, lontani dalla calca estiva, vicini ai venti che agitano dentro.

Il mare d’inverno

È un concetto che il pensiero non considera

È poco moderno

È qualcosa che nessuno mai desidera

Alberghi chiusi

Manifesti già sbiaditi di pubblicità

Macchine tracciano solchi su strade

Dove la pioggia d’estate non cade

E io che non riesco nemmeno

A parlare con me

Extra

Percorsi tematici

> Il Tirreno è un teatro che racconta mille incontri. Le memorie storiche si intrecciano con gli scenari naturali, imprimendo a terra tracce da rievocare, un pedale alla volta. Seguendo in bici il mare e i suoi tematismi. Spiagge, fari, pinete, zone umide, promontori, miniere, …. quante storie siete pronti ad ascoltare? segue...

Letture

> Boom economico, bonifiche, colonie estive, divinità, idrovolanti, ferrovie, ... letture da sfogliare nelle pedalate lungo il Tirreno segue...

Il vostro contributo

> Innamorat@ anche voi delle pedalate vista mare? Date una occhiata al progetto e alla squadra operativa. Partecipate con passaparola, proposte, feedback, ... Le amministrazioni non vedono le potenzialità della CicloVia? Mostriamo loro il contrario. Facciamo conoscere insieme la futura Tirrenica. segue...

(Parco della Sterpaia, dalla collezione fotosferica Tirrenica360... )

C’é nelle cose umane una marea che

colta al flusso mena alla fortuna

perduta,

l’intero viaggio della nostra vita

si arena su fondali di miserie.”

Shakespeare, “Giulio Cesare”